Pilotanlage in Frick über der Apfelplantage: Fläche 600 m2, Leistung 48 kWp, Ertrag ca. 50 MWh pro Jahr. (Foto: Michael Küng)

Mathias Küng / PW

Nahrung und Strom vom gleichen Feld

Die Idee hinter der Agri-Photovoltaik ist so einfach wie genial: Die gleiche Fläche wird für die Nahrungsmittelproduktion genutzt und kann als Nebenprodukt Solarenergie gewinnen. Agri-Photovoltaik kombiniert also landwirtschaftliche Nutzung und Stromerzeugung.

Lässt sich mit der Agri-Photovoltaik (Agri-PV oder AgriSolar) ungeahntes Potenzial aktivieren und nutzen? Im luzernischen Seetal wachsen im Betrieb von Biobauer Heinz Schmid bereits seit 2023 Himbeeren unter Solarmodulen. Mit seiner Anlage will Schmid dieser Idee in der Schweiz zum Durchbruch verhelfen, nachdem in Deutschland schon etliche Anlagen stehen und offenkundig funktionieren. Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) schätzt das technische Potenzial von Agro-PV in der Schweiz auf 132 TWh Solarstrom ein. HK-Gebäudetechnik stellte Schmids Anlage im August 2024 vor (HK 5/24, S. 30-35).

Drei Forschungsprojekte im Aargau

Inzwischen hat Schmid prominente Gesellschaft: Mit einer Forschungs-Pilotanlage in Frick wollen nämlich auch das Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL), Landwirtschaft Aargau und das landwirtschaftliche Bildungs- und Beratungszentrum Liebegg das Potenzial von AgriSolar in verschiedenen Bereichen untersuchen.

Die Idee hinter der Agri-Photovoltaik sei so einfach wie genial, sagte der Aargauer Landammann und Landwirtschaftsdirektor Markus Dieth bei der Vorstellung des Projekts Mitte Oktober 2024 in Frick: «Auf der gleichen Fläche wird mehrfach geerntet. Voraussetzung dazu ist, dass daraus Vorteile für die landwirtschaftliche Produktion entstehen. Dadurch können wir den Landnutzungsdruck verringern und gleichzeitig die Energieversorgung für künftige Generationen neu denken. Genau dies wird mit der Anlage wissenschaftlich untersucht."

Ziel: umfassende Daten für die Landwirtschaft

Die AgriSolar-Forschung soll nun sicherstellen, dass die Landwirtschaft Aargau umfassende Daten zu den agronomischen und ökonomischen Auswirkungen von Agri-PV-Anlagen erhält. Das Projekt wird mit einem ganzheitlichen Forschungsansatz praxisnah begleitet und vom FiBL, dem landwirtschaftlichen Bildungs- und Beratungszentrum Liebegg und dem Kanton Aargau getragen.

In Frick erhofft man sich rund 50 MWh Strom pro Jahr

So wurde eine Hälfte einer bestehenden Obstplantage im FiBL mit Solarpanels überdacht, derweil die andere Hälfte zu Vergleichszwecken voll der Witterung ausgesetzt bleibt. So kann man vergleichen, ob und inwieweit sich die Obsterträge auf den beiden Flächen unterschiedlich entwickeln.

Diese Solaranlage ist rund 600 Quadratmeter gross und soll jährlich etwa 50 MWh Strom produzieren. Klaren Vorrang hat aber die landwirtschaftliche Nutzung. Mitfinanziert wurde die Anlage von der Leopold Bachmann Stiftung in Zürich.

Erste Bewilligung war «enorme Herausforderung»

Mit Hilfe der Anlage in Frick und zweier weiterer geplanter Anlagen soll das Projekt in den kommenden 25 Jahren diverse Fragestellungen rund um Agri-Solar klären, sagte Projektleiter Matthias Müller, Leiter der Abteilung Landwirtschaft im Departement Finanzen und Ressourcen (DFR) des Kantons Aargau, beim Projektstart in Frick. So wollen die Forschenden zum Beispiel herausfinden, welchen Einfluss die Solarmodule auf den Ertrag (mehr Äpfel?) und die Qualität der landwirtschaftlichen Produkte haben und welche Kulturen für diese Art der Zusatznutzung von Produktionsfläche am besten geeignet sind. Das Forschungsprojekt soll sicherstellen, dass Bäuerinnen und Bauern, die die Kulturen mit Solarpanels bewirtschaften wollen, Fakten zu agronomischen und ökonomischen Auswirkungen erhalten.

Doch bekommt man für so eine Anlage überhaupt innert nützlicher Frist eine Bewilligung? In Frick sagte eine Teilnehmerin, sie habe dafür über ein Jahr gewartet. Es habe viele Nerven gekostet. Laut Matthias Müller war diese erste Bewilligung im Aargau für so eine Anlage für die Behörden mit grossen Herausforderungen verbunden, weil bisherige Erfahrungen damit fehlten. Künftig werde es deutlich schneller gehen. Die Bewilligung für das Projekt in Frick gab es jedenfalls schon nach ca. einem halben Jahr.

25 Jahre abwarten, um zu investieren?

Doch zurück zum auf 25 Jahre ausgelegten Forschungsprojekt: Soll man angesichts der Dringlichkeit der Energiewende so lange warten, um je nach Ergebnis zu investieren? Müller als Vertreter der Trägerschaft winkt ab: «In Deutschland funktioniert es. Ich bin überzeugt, dass es auch hier funktionieren wird und hoffe, dies bald bestätigen zu können. Die Technik dafür wird fortlaufend entwickelt. Wer so ein Projekt starten will, kann das bereits angehen. Wir legen unser Projekt auf 25 Jahre aus, um langfristig vertiefte und verlässliche Forschungsergebnisse vorlegen zu können.»

Schutz gegen Hagel, Starkniederschlag, Hitzephasen

Von den Panels über der Obstplantage erwartet man sich nämlich noch mehr als Solarstrom. Die Panels bringen zusätzlich Wetterschutz (etwa gegen Hagel oder Starkniederschläge) und bieten Beschattung, was angesichts immer häufigerer Hitzephasen ein Schutz für die Obstplantage und damit ein zusätzlicher Vorteil werden könnte. In der kritischen Zeit im Mai könnte sie auch Frostschutz bieten, ist es doch unter den Panels im Winter mehrere Grad wärmer.

Entscheidende Frage: Nutzen für die Landwirtschaft?

Im Fokus der Forschung stehen die Fragen nach den Vorteilen der Technologie für die Landwirtschaft. Denn in der Schweiz sind solche Anlagen nur dann erlaubt, wenn sie einen Nutzen für die Kulturen bringen. Dies besagt Art. 32 c der Raumplanungsverordnung.

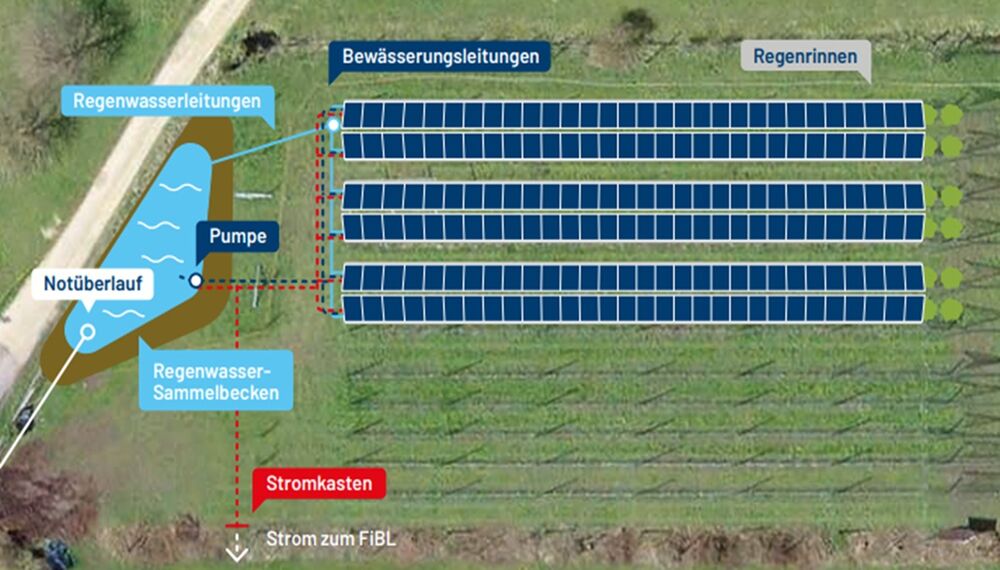

Dieser Nutzen besteht zum Beispiel im Witterungsschutz oder in der Beschattung, hiess es in Frick. Am Fusse der Pilotanlage in Frick wird zudem Regenwasser von den Panels aufgefangen und in einem Retentionsbecken gespeichert. In Trockenperioden kann es zur Bewässerung der Obstplantage genutzt werden. In Hinsicht auf den Klimawandel seien diese Vorteile forschungstechnisch von besonderem Interesse, hiess es dazu.

Im Aargau sind drei AgriSolar-Anlagen geplant. Die Pilotanlage Obstbau in Frick am FiBL, eine Pilotanlage Ackerbau in Suhr (zwischen Emmi und Autobahn) sowie eine Pilotanlage Grünland im Raum Fricktal.

2024: Pilotanlage Obstbau in Frick

Was sind die genauen Hoffnungen? In Frick erwartet man mit der Pilotanlage über der Apfelplantage auf 600 m2 eine Leistung von 48 kWp (Ertrag ca. 50 MWh pro Jahr). Der Fokus liegt auf Qualität und Ertrag. Weitere Schwerpunkte der Forschung sind: Welche Auswirkungen ergeben sich für Bodenwasserhaushalt und Regenwasserretention für Bewässerung, Pflanzenschutz, Bestäubungsverhalten, und für die Biodiversität durch die Nutzung der Strukturen und Randzonen?

2025: Pilotanlage Ackerbau in Suhr

Hier ist zwischen Emmi und Autobahn eine Anlage auf verschiedenen Ackerkulturen geplant. Grösse ca. 100 Aren, Leistung: ca. 530 kWp. Die Module können mittels Tracker (Stellmotoren) für eine optimale Nahrungsmittel- oder Stromproduktion gesteuert werden. Eine selbst gestellte Vorgabe lautet, dass ein Traktor unter der Anlage durchfahren können muss. Auch gilt es zu berücksichtigen, dass im Winter die Sonne tief steht, da muss man die Module entsprechend ausrichten können. Auch hier liegt der Fokus auf Qualität und Ertrag.

Weitere Forschungsschwerpunkte sind das Erfassen der Wirkungen auf den Boden sowie die Wirkung auf die Biodiversität durch die Einbindung der Anlagen in eine ökologische Aufwertung. Wie viel Licht bekommen beispielsweise Kartoffeln je nach Stellung der PV-Module? Dazu kommt eine Untersuchung zum Pflanzenschutz. Wie man hört, gibt es bei grösseren Stromabnehmern in Suhr bereits grosses Interesse an diesem Strom.

2026: Pilotanlage Grünland im Fricktal

Im Fricktal ist schliesslich eine Anlage über einer Grünfläche geplant. Grösse ca. 40 Aren, Leistung ca. 200 kWp. Erstellt werden soll hier eine Seilspannkonstruktion mit minimiertem Materialeinsatz für die Unterkonstruktion. Der Fokus liegt hier auf dem Verhalten grosser Weidetiere (Rinder und Kühe) unter einer Solaranlage sowie der Ertrag und die Qualität vom Futteranbau. Zudem geht es um das Erfassen der Wirkungen auf den Boden (Wasserhaushalt, Bodenleben) sowie der Wirkungen auf die Biodiversität durch die Einbindung der Anlagen-Strukturen in eine ökologische Aufwertung.

Wie ist die Akzeptanz in der Bevölkerung?

Untersucht werden zahlreiche Fragestellungen:

Der agronomische Ertrag sowie Pflanzen-/ Fruchtqualität, Pflanzenkrankheiten und Entwicklung von Nützlingen/ Schädlingen, die Auswirkungen auf das Mikroklima (Temperaturen, Feuchtigkeit) sowie auf die Bodeneigenschaften (Wasserhaushalt, Bodenbiologie).

In Bezug auf die Raumplanung wird die Landschaftsintegration und der Landschaftsschutz untersucht sowie die Wirkung auf die Biodiversität (Bepflanzung von Randflächen).

In Bezug auf Technik und Sozioökonomie wird natürlich der Stromertrag untersucht, zudem die praktische Betriebserfahrung mit der Technik, die (sehr wichtige) Akzeptanz der Bevölkerung, bei Landwirten und Behörden, die Wirtschaftlichkeit und der Praxistransfer.

Das kosten die Pilotanlagen

Laut Matthias Müller kosten Planung und Anlagetechnik der drei Pilotanlagen 3,65 Millionen Franken, wobei bei Projektstart bereits 2/3 des Geldes zugesichert war. Für Forschung und Praxistransfer über 25 Jahre rechnen die Verantwortlichen mit Kosten von 7 Millionen Franken- (1 Million war bei Projektstart bereits zugesichert). Müller rechnet mit 5 – 10 Millionen Franken an Forschungsbeiträgen.

Die Verantwortlichen erhoffen sich ein Leuchtturmprojekt mit nationaler Ausstrahlung und dass sich Vorteile für die landwirtschaftliche Produktion ergeben. Und natürlich steht das Projekt im Zeichen von Klimaschutz und Klimaanpassung.